三月的一个清晨,我登上了德山之巅——孤峰岭,这是我近年来的一个愿望,好几次到了山下却总是因为这样或那样的事务缠绕,没能上去,所以时至今日才能真正的将德山游历一回。

传说在上古的尧舜时代,这德山上住着一位德高望重的老者——善卷先生,是他用他善良的美德教化南蛮,使我们的先祖开启蒙昧,明礼仪,知廉耻,繁衍智慧和文明;是他教我们的先祖”日出而作,日落而息,耕田而食,凿井而饮”,脱离了茹毛饮血的蛮荒和苦难。先生的善德引起了当世的崇敬和后人膜拜,唐尧求教于他,虞舜欲让天下之位于他,先生辞而不受,仍旧淡泊名利,归隐德山,教化氓民。死后归葬于巍巍德山之巅,后世又称为善德先生,或遁世高蹈先生。这个故事,我们可以在《庄子·让王》中找到这样的记载:舜以天下让善卷,善卷曰:”余立于宇宙之中,冬日衣皮毛,夏日衣葛;春耕种,形足以劳动;秋收敛,身足以休食;日出而作,日入而息,逍遥于天地之间而心意自得。吾何以天下为哉!悲夫,子之不知余也!”遂不受。于是去而入深山,莫知其处……还有古书记载说这里曾有善卷祠和善卷坛遗址,但今已无从找寻。唐朝贬谪诗人刘禹锡有诗云:”先生见尧心,相与去九有。斯民既已治,我得安林菽。道为自然贵,名是无穷寿。瑶坛在此山,识者常回首。”

自古道:”常德德山山有德,长沙沙水水无沙”,山何以有德?惟山人有德也,其人善德巍巍,广播遐迩,故地因人而显,山因人而名也。圣人教我辈常持善德,常怀善德,常秉善德,以德立人,以德齐家,以德治国平天下,我想,”常德”二字的来历,应如是说法。

站在孤峰岭上,只看到山下一马平川的城乡和沅水的辽阔江天,江水从西北极遥远的地方朝着我的胸怀涌来,在我的脚下折流而向东北,直奔洞庭。我记得古人有”开窗放入大江来”的诗句,而在这里,似乎应改为”浩浩沅江入我怀”,方能表达人们立在德山之巅俯瞰沅江的豪迈情怀。没有登过德山孤峰塔的人,是不会有这样的感受的。由是我终于想到,为什么两千多年前的屈原老夫子,会在这里写下如此哀回而美丽的诗篇,”朝发枉渚兮,夕宿辰阳。苟余心之端直兮,虽僻远其何伤...........”

德山脚下,有一条小小的支流,叫枉水河。据古书记载:这德山原名枉山,或枉渚,正是因为枉水在这里汇入沅江而得名,可见这条河流也是很古老的了。如今由于上游拦河筑坝,下游的水早已近于干涸,只有在每年涨水的季节,才能看到它昔日的滔滔风采。

继续沿着孤峰塔盘旋的楼梯,我攀到了孤峰塔顶,这是一座六角七级浮屠,一座承载了无数常德人故乡情结的宝塔。古人所谓”宝塔”,原本应是供奉释迦牟尼真身舍利或《金刚经》之类佛教圣物的,而今这座孤峰塔,却是八十年代由当地人民捐款重修的,它早已失去了昔日的宗教涵义,因为那里面再也没有什么舍利子或《金刚经》之类的东西了。重修它只是为了装点江山,另外还有一种意义,可能就是让它继续承载常德人的故乡情结罢了!老人们总是说:”孤峰落照”是老常德八景之一。四十年前的孤峰塔,虽然没有这么高大,而且不在今天这么高的位置,却更有灵气,更神奇。行船走水离家远行的常德人望着船尾渐渐消失的塔影,便会油然的生出一种离别的愁怅;而每当乘船回乡时,从几十里外都能看到塔影,一看到,便有了一种莫名的的喜悦:终于回家了!(然而,今天如此规模宏大的孤峰塔却似乎只能在十里以内才见得到了。)由于常德自古便是五省通衢,为”云贵之门户,黔川之咽喉”,商贾云集之所,也是兵家必争之地,所以常德人离家远游的机会自然就会很多,那时候离家在外,意味着一种长时间的奔波劳顿和冒险,行船走水风险更大,一次远行,需要有足够的勇气和决心,所以古人似乎都特别恋家。于是眼里作为故乡山水第一印象的孤峰塔便成了常德人心目中家园和母亲的代名词。

其实,这孤峰塔原只是德山乾明寺的一部分。那是一座历时千年,几经兴废的古老禅院,四十年前毁于人祸,如今重修的乾明寺刚完成主体工程。”十方禅林乾明寺” 曾经是一座海会云集,香火鼎盛的佛教宗庭,这里最出名的一位和尚便是唐朝的宣鉴禅师。当年宣鉴和尚挥舞他的”德山棒”,在此弘扬禅法,”诃佛骂祖,行棒喝之教;光大南禅,开云门、法眼之宗风”。

关于佛教禅宗的棒喝之教,我早有耳闻,但估计一般现代人是很难理解的。传说,宣鉴老禅师接引学人的教导方式是十分奇特,不管你是谁人,操起一条白棒便打”道得也三十棒,道不得也三十棒”,开口也三十棒,不开口也三十棒,不论是佛是祖,照打不误。更不可思议的是”诃佛骂祖”了。当弟子向他问道时,宣鉴和尚竟然骂他的佛陀老祖宗道:”佛是西天老比丘”、”达摩是老臊胡,十地菩萨是担屎汉,等妙二觉是破戒凡夫,菩提涅盘是系驴橛,十二分教是鬼神薄、拭疮疣纸.........”将一干佛祖神圣骂得粪土不如。其实我们不知道,老禅师的一言一行都遍布禅机。当头棒喝是为了斩断学人的情思理究和迷惑;诃佛骂祖是为了将学人从毫无疑义的偶像崇拜拉倒修持心性的正确轨道上来,真正达到明心见性的境界。当此之时,禅师座下弟子数以千计,寺庙的规模空前宏大,几乎到了”骑马关山门”的地步。他的徒子徒孙成佛作祖,悟法得道者甚多,其中有两位分别成为云门宗和法眼宗的开山鼻祖。宣鉴圆寂后葬于德山,如今德山还有这位高僧大德的坟冢。本地人因其俗姓周,好宣讲《金刚经》,而称之为周金刚,当时的武陵太守还奉旨在他的坟墓上铸立了一座铁经幢,亦称金刚塔,上刻《金刚般若波罗蜜多心经》,由于文物保护的缘故,如今只得安置在常德滨湖公园内,佛门衲子,都期盼早日将这神圣的经幢迎回乾明寺,让他继续接引一代代佛陀弟子。

对于一个从小接受马列教育,而完全不懂宗教的年轻人来说,要认识宣鉴的价值实在太难,然而,他确实是海内外拥有无数法嗣的一代宗师。我听说,八十年代曾经有一个日本来的佛教寻根团,到达德山后,见到他们老宗师宣鉴禅师的荒冢,竟然长跪不起,叩头泣血。在中国年轻人的眼里,佛教可能是一种不可理喻的消极避世的东西,它毫无意义,只是一些万念俱灰的人苟延生命的一种方式。在他们看来,学佛,只是在毫无意义地浪费生命,装神弄鬼、暮鼓晨钟、吃斋行善、口念阿弥陀佛去祈祷来生;而一个稍稍懂得一点佛教教义的人就会明白,佛,是一种的无上智慧,一种生命的哲学,一种人生观、世界观,一种心学,一种值得用生命去实践的伟大精神,有了它你可以洞透世间一切。它从古至今影响了来这世间的无数生灵,而且在继续发挥着它巨大的影响。学佛,不仅不是一种逃避,而恰恰是对生命的勇敢追问,对智慧的不懈追求.入世诚然需要勇气,而出世,需要更大的勇气和决心。古往今来,从中原到海外,有无数的僧侣,他们用自己的生命,坚强勇敢地实践佛的精神——他们的信仰。你道他们都是懦弱者吗?如果他们都是懦弱者,那么,聪明、勇敢而坚毅的你,敢用你自己的生命去实践你所追求的伟大精神或信仰吗?甚至我还问你一句:你有这样的追求和信仰吗?

我们正面临着一个信仰的危机!

我不是一个佛教徒,只是喜欢各种宗教文化,我认为:与其他伟大宗教相比,佛教是最最伟大的,它叫人深层次地认识人生,启发智慧,倡导和平,珍爱生命,佛陀教人在淡泊、寂静中寻找生命的意义。在以佛教立国的地方少了许多充满血腥的杀戮。我研究佛教文化时,会将它的基本教义和它的迷信成份分别开来,因为我是不信神的。我觉得只有这样,才没有恐惧和迷思,才能更加清楚地看到佛的启示,你才会发觉脱去迷信外衣后真佛的精神有多么伟大!可惜,这对于浮躁的现代都市年轻人,是难以做到的,他们也不屑于去做这样的事情。至于我的这种认识方法不知其他佛教界朋友如何看待,反正,我不是真正的佛教徒。

你虽不懂佛法,但你不得不承认,它已经根深蒂固地融入了我们的民族文化,我们的血肉之中,就连你每天说话用的词语,也有好多出自佛经。你敢说你与佛一点点关系也没有吗?所以说:佛作为一种智慧,一种价值,一种影响,它就站在你的身边,驻在你的心里,流在你的血液。佛法是伟大的,伟大到你几乎不知道他的存在,但他无所不在;你也可以不承认他,但你一刻也没有离开过他..........至于,它为什么伟大,只有等待你自己用心去领悟和认识,我不是佛陀,也不是德山周金刚,恕我不能为你现身说法。

我看了新修的乾明寺,还有些附属工程没有完成,但殿宇辉煌,气势宏伟,已颇有宗庭气象。听说夹山来的明禅法师,是如今主导重修乾明寺的人物,这几年他的功德是应该在德山历史上留下浓墨重彩的一笔。然而,要使乾明寺从真正意义上恢复昔日光彩,还需要更有道行的高僧大德来此驻锡说法,方能光大乾明法嗣,弘扬南禅精神。

德山路旁的一个工厂旧院子里还有个白龙井,亦称德山老龙潭,流传着一个关于龙的传说。当年南海观音锁了新风作浪的孽龙在此,要这畜生潜心修行,等到”铁树开花水倒流”时,才能将它解放。老人们划龙舟每经过德山老龙潭时都要偃旗息鼓,免得惊扰他的清净修炼。井的具体位置是否真是这里,已无从考证,也不知今日龙在何处,有人说是早被机声隆隆的现代化工业生产吓走了,可怜这畜生,究竟何处安身?

至于明荣定王墓,我没去过,听说早已部分破毁,那是前明遗迹,向这一类的遗迹德山还有很多。在德山的墓葬群中,我仔细磨认,发现还有许多叱咤一时的常德人物的名字,有许多都是革命烈士,如杨任、戴松海、周凤鸣、李俊杰等。我时常想,德山不但是常德文化之根,还是常德人的心灵圣土,把这些人安葬于善德巍巍的孤峰塔下,应该是对英灵们的最大慰籍吧!就象把湖南籍的英灵都安葬在岳麓山一样。我希望有一天我死以后能与之同列,安息于此福地,但我怕自己没有这个资格。

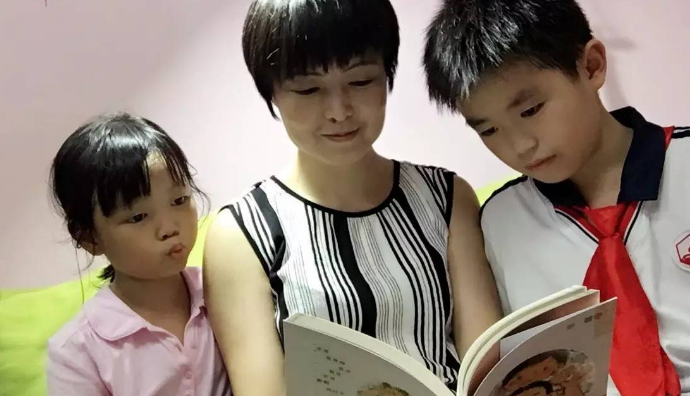

乾明寺下的常德二中,一百多年前曾是李宗莲、刘廷楷等人所创的德山书院,而德山书院的前身,便是本土名士,明朝户部郎中太常寺卿龙膺老夫子与公安袁氏兄弟把酒吟诗的青莲诗社。一百多年来,一代一代老夫子在这里教书育人,虽然今天他的办学宗旨已不再是”昌明姚江绝学”,但”为时养器”的办学精神却被传承下来,成为二中的校训。这所学校还出了象刘复基、赵必振、戴修赞等一批民国人物。这里的前任校长是一位姓文的先生,与我颇熟,那些年,他为这所学校从破败到兴旺的发展中立了不少汗马功劳,也为这座堪称常德文化渊薮的德山,填了一缕薪柴。

如果你是一位喜欢书的朋友,可以到德山旧书店去看一看,我是每次路过必去的。你可以找到一些很有价值的旧书籍,版本又正,最重要的一点就是便宜,适合我这样的穷书生。如果再交谈几回,你会发现,店主竟是一位被劳教过的五十多岁的多病的男子,你最想不到的是他会经营和收藏些陶瓷玉器之类的古董玩艺儿。你甚至可以在这里买到一本新书叫做《德山德缘》,是杨再均和刘波二位先生所编的,对于了解德山历史文化很有帮助,我甚至想将来搞德山文化旅游时,将它作为导游培训参考教材。

德山,这堪称常德文化渊薮之地,一个多好地方啊!只是多年来沧桑变幻,叫人难以琢磨,从善卷先生到宣鉴禅师;从青莲诗社到德山书院;从大举丛林到文化革命;从毁庙灭佛到重修乾明,我感觉只是歙乎之间,人世间的变化虽大,不变的却是善与德的价值传承。

德山依旧苍苍,德流依旧荡荡,我甚至觉得我脚下踩的每一步都是唐砖汉瓦的粉粒,每一步都是古老文化的碎屑。古人道:山水有灵,草木有神,德山作为一个文化渊薮必有一种文化精神,我想这必是淡泊、善良、教化、仁爱的精神吧!古往今来,衮衮诸公,游德山者不少,居德山者万千,能知这善德精神者有几人?语曰:谁解其中味?

下山时,不知道为什么,我忽然想起佛在《金刚经》里的启示:

一切有为法,如梦幻泡影,如雾亦如电,应作如是观。