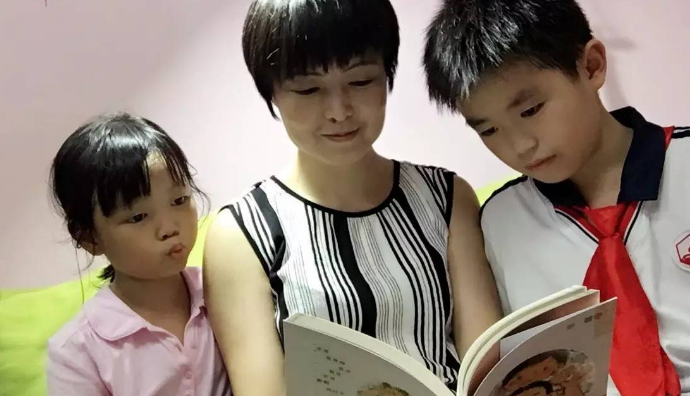

银孔围的农舍外形美观,农舍周围鲜花盛开。

记者 唐群雄 李广军 实习生 龚贵锋 邓敏林

魏晋时代,陶渊明以酒话诗,创作了一个令人向往的“世外桃源”形象。“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻”,这样的理想世界,引得后人苦苦探寻。前日,由长沙晚报报业集团星恒传媒执行承办的“相约长沙最美乡村”活动第二站走进望城区金山桥街道银孔围,游客们纷纷感叹 “这里就是世外桃源”。

生态之美

利用楠竹制品 创意扮靓村落

走进位于桐林坳社区的银孔围组,只见山峦起伏、竹林如海、农舍精美、鸟语花香。银孔围组老组长胡炳炎告诉记者,银孔围素来有“竹乡”的美誉,以盛产楠竹出名。记者在村里随处可见竹制品的身影。

沿着新修的柏油马路,游客们路上观赏花草,拍照留念。一不小心,菜园子里面伸出的南瓜藤“扯”住了衣角。记者看到,在银孔围,家家户户门前都种植花草,开辟菜园种植蔬菜。而为了规范菜园种植,家家户户都用竹条编织成菱形的篱笆,将自家菜园一一圈起。

“看看这个垃圾池竹盖,是我想出来的点子。”胡炳炎自豪地告诉记者,整个菜园子的竹篱笆和垃圾池竹盖都是他一手设计,经村民商讨决定后,交由专门的师傅加工完成的。

看到道路两厢的菜园不甚雅观,村民们买来鲜花种在道路两旁,并围上一圈竹篱笆;看到垃圾分类桶容易触碰移动导致不整洁,胡炳炎和村民们设计了一个分类竹屋;看到晾衣架不统一,大家创作出一种美观的竹制晾衣架;看到路灯杆比较单调,胡炳炎和村民们挂上了五星竹篮花;就连路边的竹制宣传牌也设计得每个都不一样,让精美的竹工艺品成为了银孔围组一道靓丽的风景。

“因地制宜,生态美化。”金山桥街道党工委书记姚罗光告诉记者,上世纪70年代,银孔围是万亩竹林示范片,自然基础得天独厚。银孔围在环境改造中,广泛利用竹子做成竹屋、竹篱笆等实用装置,形成一大亮点。

“妈妈,快看,这个草它怕我,我一碰它就藏起来了。”市民黄姣四岁的女儿把她拉到一处小竹屋旁。小朋友们早就将这株奇怪的草团团围住,有的小朋友还不断用手去“逗”它。“这是含羞草!”姚罗光介绍,小竹屋雅称“锦上添花”,分上下两层,下层用竹子将垃圾分类桶包好,村民们按照垃圾分类要求,将垃圾丢进指定的桶子里边。上层用竹子做平台,开了一块地,种植矢车菊、含羞草等各色花草。

“以前门口就是一片荒地,没什么树,一下雨,到处都是泥水,路不好走,出门都发愁。”银孔围组党小组组长张成益见证了银孔围近几年的变化。

今年2月24日晚,春雨淅沥,银孔围组村民齐聚在张成益家中。当时胡丙炎带头捐款1万元,并贡献出自家培养的2万株花苗,“谁想种植,都可以来我家领”。

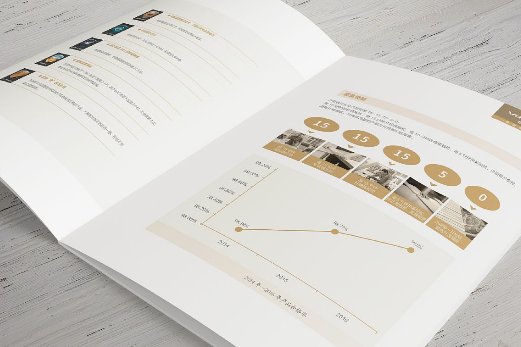

“这是好事呀,一定要支持!”83岁的党员钟庆祥拄着拐杖,颤颤巍巍地从怀里掏出1000元积蓄,这下其他村民由质疑犹豫慢慢变得坚定,一下子把筹资台围了个水泄不通。“张旭3000元,彭海文4000元,袁建文5000元……”当村上有名的困难户李友良把通过捡废品几毛、几块地积攒了半年的 1000元送上来时,台下掌声雷动。最终半小时筹集了15.2万元资金和近300工时的无偿劳动。

去年,村民们自发修好进出的水泥马路,并通过垃圾分类,将能够回收的垃圾送到回收站卖钱,餐厨垃圾则送入堆肥池,发酵为沼气,循环利用。他们还利用自家破旧的瓦罐工具,在自家庭院栽花种草。

“门前的柏油马路修好了,现在下雨天出门也不用换鞋。累了,就弄弄花草,去菜园子里打理打理。一打开门,就满眼绿色,日子过得比城里人还幸福。”张成益站在自家院子里的花坪前,津津有味地向记者讲述自己的美好生活。

体验之美

小院里赏花草 百果园享农趣

从长沙晚报出来,沿着二环线向西,经岳麓大道和雷高路,约四十分钟车程,抵达了银孔围。白色的小雏菊、紫色的三色堇、黄色的金盏菊纷纷绽放笑脸,迎接着来自城里的客人。

“爸爸,快来看,这里有小番茄!” 蹲在路旁的小朋友罗小珂一边盯着草丛中那个红色的小果子,一边回头朝爸爸喊道。他爸爸闻声赶来,弓着身子仔细一看:“哈哈,这不是小番茄,这是珊瑚珠。” 罗爸爸带着儿子往前走,忽然发现了路旁一处尚未被拆的土砖房。“小珂,你没见过这种房子吧?”罗爸爸一手牵着儿子,一手指着前面的房子说。“现在真是很少见到这种黄色的土砖房了。”罗妈妈说。黄色的土砖墙上挂着一件黑色蓑衣,“爸爸,那是什么东西?”小珂很好奇。“那是农民伯伯用来遮雨的蓑衣。这是他们自己用棕树叶织的。”“我要去摸一下。”小珂央求着爸爸。父子俩走到墙壁前,罗爸爸一把将儿子抱起,儿子伸手正好可以摸到挂在墙上的蓑衣。“这是他第一次见到,在城市里见不到这种古老的东西。”罗妈妈告诉记者。而墙角放着的农耕用具更是让小珂充满好奇。“这是种田用的犁耙,农民伯伯播种前要用它来把土地弄平整。”罗妈妈告诉小珂。

大家沿着小路向前,来到一个农家小院。院子里种满了各色小花,“花瓣有点不同,可叶子是相同的,这两朵花是不是一个品种呢?”两位老人指着花讨论着。“我们去过许多乡村,但没有这里花草多,这里好像一个公园。”退休老人王亦平说。“老伯,您这菜地里怎么盖了一层薄膜呢?”“夏天天气热,薄膜可以防止水分蒸发。”读者刘海说,自己对农村并不陌生,但是这里的环境让她感到很特别。“这里道路和农户家里都很干净,而且在农村改造中保留历史文脉,在这里我们看到了木制的纺织机,这些历史古物可以让孩子们看到社会的变迁。”

第二站大家来到了洗心禅寺。寺院整个建筑群融南北风格于一体,红墙金瓦,翘角飞檐;殿内白玉佛像,雕刻精美,古朴神韵。“尽管天气炎热,但来到这里感觉到凉风习习。”大家在这里一边感受古寺文化,一边静心祈福。大伙又来到了百果园中的农趣园,学习打糍粑做擂茶。主人将蒸熟的糯米放在石磨中,大家纷纷拿起木槌开始打糍粑。小朋友两人一组,两只小手合抱着槌柄,“一二三”,口里喊着号子,将原本是一粒粒的糯米打成羹团。糯米热气腾腾,小朋友们额头上也冒着豆大的汗珠。糯米被打成羹团之后大家在师傅的指导下将糯米团压成了圆饼,一个个香甜可口的糍粑便做好了。另一组则在师傅的指导下做擂茶,将茶叶、芝麻、花生、黄豆、姜丝放在擂钵中用木棍捣碎成粉,然后用开水冲泡,瞬间一股浓烈的香气扑鼻而来。“这种香甜可是纯天然的!”一位游客一边喝着自己做的擂茶一边称赞。大家吃着糍粑,喝着擂茶,配上主人准备的凉拌菜,享受着一个快乐的农家午后。